Hace unos días —a propósito del libro Astillas de hueso de la escritora chilena Gabriela Aguilera—

observé que el rasgo de la unidad temática y estilística es un mérito destacable

en la composición de libros con microtextos. De hecho, la unidad es un rasgo bienvenido

en casi cualquier obra, esto para que el resultado final no parezca un amasijo

de retazos sin concierto. En los

libros con piezas breves es, creo, imprescindible que esto ocurra; si no, la

impresión general que el lector puede llevarse es la de haber atravesado un

libro disperso y por lo tanto inasible. No es el caso, ni de lejos, de Biblioteca mínima (Secretaría de

Cultura, 2019, Ciudad de México, 79 pp.), de Alejandro Arteaga.

El autor nació en la Ciudad de México en 1977; estudió

Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue

becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de narrativa

(2006-2008). Con Sick & McFarland,

Una novela pretenciosa (Universidad Veracruzana, 2016), escrita en

coautoría con Alfonso Nava, ganó en 2016 el décimo Premio Latinoamericano de

Primera Novela Sergio Galindo, y con Anfiteatro

obtuvo el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano 2018.

Me la juego ante el peligro de parecer excesivo, pero Biblioteca mínima es un libro perfecto

en su ideación y sobre todo en su ejecución. Tal vez lo haya, pero no recuerdo

haber tenido en las manos un volumen similar. Se trata de una colección de

textos escritos en clave de “contraportada” de libro (en la jerga editorial no

se le llama así, “contraportada”, sino “cuarta de forros”). Son, claro, textos

sobre libros ficticios, aunque tan verosímiles que uno desearía su posesión.

Pero Biblioteca mínima no se queda

allí, pues suma al costado de cada texto la portada también imaginaria de cada

libro.

Tal es la idea general, un dechado de originalidad

y de ironía ahora que ya todo parece haber sido inventado. Si esto es suficiente

para apreciar su valor, es indispensable pensar ahora en la ejecución,

irregateablemente perfecta. El tono de los textos es el que los lectores

asiduos han (hemos) visto en la espalda de innumerables libros, y el diseño de las

portadas, para añadir un toque de exactitud, se ciñe al estilo de ediciones

reconocibles en nuestro mercado. Al final daré tres ejemplos para que se vea

mejor lo que aquí destaco.

Es importante señalar que Biblioteca mínima es sobre todo un libro para lectores. Esto

significa que su contenido sólo puede ser cabalmente apreciado por quienes

tienen de antemano un conocimiento del libro como objeto en el que convergen algunas

características recurrentes. El juego cuaja entonces cuando el lector avisado

reconoce en estas páginas lo que sin duda ha visto en libros reales. Las

cuartas de forros trabajadas por Arteaga recrean el tono de las que existen en

la realidad como libros ya puestos a la venta con retractilado y todo, de manera

que cada una resume con precisión el contenido de los libros nonatos. Asumir el

tono de escritor de “cuartas” es un aprendizaje sin escuela ni teoría, así que se

aprende leyéndolas, y Arteaga puso en papel su formación ante un género, por

llamarlo así, sobre el que seguramente no hay mucho, o nada, escrito en

términos de manual.

Uno de los escritores/editores que más cerca se arriman a la

teoría de la cuarta de forros —aunque él la llame allí “solapa”— es Roberto

Calasso en el libro Cien cartas a un

desconocido, que reúne igual número de textos de su pluma para libros

reales editados por él. En el mismo arranque del prólogo titulado “Solapa de

solapas”, en obvio homenaje al “Prólogo de prólogos” de Borges, el italiano afirma:

“La solapa es una forma literaria humilde y difícil, que espera todavía quien

escriba su teoría y su historia. Para el editor ofrece con frecuencia la única

ocasión de señalar explícitamente los motivos que lo han impulsado a escoger un

libro determinado. Para el lector, es un texto que se lee con sospecha,

temiendo ser víctima de una seducción fraudulenta. Sin embargo la solapa

pertenece al libro, a su fisonomía, como el color y la imagen de la portada,

como la tipografía con la que se ha impreso. Una cultura literaria se reconoce también

por el aspecto de sus libros”. Dice más, pero con esto es por ahora suficiente

para saber que un editor experto como Calasso sabe el lugar que ocupa en el

mundo la forma de escritura casi invisible que es la cuarta de forros.

En noviembre de 2018 intuí algo similar en una columna

publicada en este espacio. Su título es “Elogio del cuartaforrista”, en cuyo

segundo párrafo afirmo lo siguiente (con perdón por la autocita): “Aunque no lo

creamos, tal jale supone cierto grado de especialización. Esto significa que no

cualquiera que se sienta buen escritor tiene en automático las aptitudes para

escribir contratapas eficaces. Quien se anime a abrazar el oficio, creo, debe

tener buena prosa, capacidad de síntesis, poder de convencimiento y, lo más

importante, malicia para elogiar sin parecer lambiscón, pues es obvio que estos

textos deben ponerse al servicio del libro, pero es recomendable, por obvio

buen gusto, que no se excedan en azucarados elogios o lluvias de confeti”.

Con ese género, por llamarlo de algún modo, Arteaga urde un

libro a un tiempo inteligente y divertido, lleno de malicias. Las cuartas deben

alentar la lectura del libro, deben antojar al potencial visitante de las

páginas. Asimismo, deben ser cuidadosas en la calibración de los piropos,

caminar casi untados a la línea que separa la recomendación sobria de

la servil y por ello sospechosa. Suma a este acierto otros guiños lúdicos: la

cuarta de forros de Biblioteca mínima

es a su vez una de las cuartas de forros incluidas en la lista, lo que

convierte al libro en libro real e imaginario al mismo tiempo, o la cuarta

sobre el libro Vía de muerte, de Douglas

McFarland, autor imaginario que ya había firmado otro libro imaginario de

Arteaga. Para añadir ingredientes al desconcierto, entre los autores hay

algunos que parecen reales (Daniel Sada, Juan Rulfo) mezclados con otros

parcialmente reales por el apellido (Paz, Benesdra), y una cuarta aparece

firmada al final con la sigla “JLB” y escrita con el estilo de JLB. Es, en

suma, un libro armado como figura de Escher, espeso de entradas y salidas entre

la fantasía y la realidad.

El pastiche de los textos escritos en el más acabado estilo

de las cuartas es complementado por las imágenes aledañas de cada portada.

Basta un poco de cercanía al mundo del libro para reconocer que también en este

punto se ha tenido tremendo ojo para ofrecer al lector una atractiva galería de

portadas que emulan sellos y colecciones de gran circulación. Es tan bueno el

trabajo de recreación que da para presentarlo a color, recurso que fortalecería

la eficacia del gesto.

Ganador del Premio Bellas Artes de Minificción Edmundo

Valadés 2019, Biblioteca mínima anexa

este párrafo del dictamen: “El jurado integrado por Ana Clavel, Paola Tinoco y Edson Lechuga decidió por

unanimidad otorgar este premio ‘debido a su originalidad y conciencia del

ejercicio literario. La cuarta de forros como género de minificción y parodia

de posibilidades autorreferenciales sobre obras apócrifas inventadas; el uso

del humor al servicio del pensamiento crítico y un profundo espíritu lúdico’”.

Reitero que me la juego ante el peligro de parecer excesivo,

pero este librito es, de nacimiento, parte de lo mejor que se ha publicado en

el género de la minficción en América Latina. Estoy seguro de que, entre otros,

Arreola, Monterroso y Borges lo hubieran adoptado como digno heredero de sus

libros, y aún lo envidiarían con la frase que me asaltó durante su lectura:

cómo no se me ocurrió primero a mí.

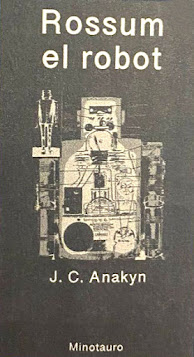

Comparto tres piezas de las 33 que contiene. En la

primera quiero destacar el obsesivo amor por la “y” de la onomástica cubana en

el nombre de la autora y del personaje femenino, además de la referencia casi ineludible a Martí. De la

segunda, el apunte habitual a la generación en la que ha sido adscrito el autor,

y, en la tercera, los nombres europeos del inventor y del robot. Las portadas

son pastiches de libros de Casa de las Américas, Tusquets y Minotauro que aquí

también reproduzco así sea con deficiencia técnica de mi parte.

Ovnis sobre La Habana

Yanisleydi Paz

Una madrugada de 1960, mientras vuelven a casa por la orilla

del malecón de La Habana, una pareja de pioneros —Yanelis Maceo y Malvito

Sánchez— avista un ovni sobre el fuerte del Morro. Armado de un juego de luces

sorprendente, el aparato sobrevuela el muelle y más tarde se pierde en la línea

del océano. Según Malvito, se trata de un artefacto espía del Pentágono o, en

el mejor de los casos, de una nave aliada del Kremlin. Según Yanelis, no es

otra cosa más que la prueba fehaciente de vida más allá de los confines de la

galaxia. A partir de entonces una serie de hechos fantásticos acompañarán los

fugaces encuentros de los alegres adolescentes, inmiscuidos como nadie en la

campaña de alfabetización emprendida a lo largo y ancho de la isla. Años más

tarde, el 20 de julio de 1969, mientras la misión del Apolo 11 aluniza, luego

del enésimo reencuentro en la plaza de la Revolución con un auténtico aparato

venido de las Pléyades, los dos jóvenes universitarios, sobrexcitados, se

trabarán en una larga discusión política y fantasiosa en la cual pondrán en

tela de juicio sus más arraigados principios, refrendarán los más entre

lágrimas revolucionarias y harán suyos —y para lo que venga— unos versos de

José Martí: “y te busqué por pueblos / y te busqué en las nubes, / y para hallar

tu alma / muchos lirios abrí, lirios azules”.

Sonríele a la sombra

Néstor Fedra

Tres hermanos crecen al amparo del humilde trabajo de sus

padres y condicionados por los vaivenes trágicos de la economía de su país,

como si en su suerte y en sus días hallara reflejo una nación entera. Esas

sacudidas reiteradas los llevarán de una leve bonanza y una vida despreocupada

en provincia a sufrir, como tantos, la migración impuesta y constante, la

novedad del impedimento y el abandono sistemático de su arraigo, armados, a

pesar de todo, por una idea que antaño siempre sostuvo a los suyos: la consigna

irredenta de no abandonar su motivo a pesar de los pesares.

El galardonado poeta Néstor Fedra, cabeza visible de la mal

llamada Generación Póstuma, y dueño de una prosa que invade los terrenos de lo

poético, nos ofrece en esta primera novela una taimada historia de formación

donde asoma ya la estética y las preocupaciones de una camada de jóvenes

desesperados: la nueva vanguardia de la narrativa latinoamericana. Ni más ni

menos.

Rossum el robot

J. C. Anakyn

El pensionado y solitario Isak Lindström alimenta su taller

de juguetes e invenciones electrónicas con los desechos que halla en un

tiradero de chatarra en las afueras de su pequeña ciudad. Una tarde de suerte

encuentra lo que tal vez se trate del abandonado proyecto de un estudiante de

ciencias: Rossum, el prototipo de un robot parlante.

Entusiasmado por la remota posibilidad de que el armatoste

aún funcione, el anciano se dedica a repararlo dilatadamente hasta hacerlo

hablar de nuevo. El prototipo es capaz de reconocer la media filiación de sus

interlocutores y de establecer un sencillo intercambio de avisos, esa

interacción ayuda a que su lenguaje y sus funciones se tornen cada vez más

complejos.

A pesar del afecto que en poco tiempo le merece el

humanoide, con quien pasa maratónicas jornadas de conversación sin par,

Lindström descubre la peligrosa y estremecedora razón por la que se han desecho

de él.